気象データ解析用システムの基盤としてAWSを初導入、柔軟な計算パワーと大容量ストレージを獲得し、構築作業の一部を自社で担うことで約1か月での環境構築を実現

1990年5月に設立された有人宇宙システム(JAMSS)は、国際宇宙ステーションにおける日本実験棟「きぼう」の運用・利用支援や衛星開発支援、衛星リモートセンシングなどの事業に携わっています。これまでJAMSSは、リモートセンシングなど各アプリケーションの開発基盤としてホスティング型のプライベートクラウドを利用してきましたが、新たに依頼された気象データの解析を行うためには、計算パワーとストレージ容量が大幅に不足していました。そこで同社は自社で初めてパブリッククラウドを利用することを決定、選択したのがAWSでした。当時の課題とサービス導入の効果、サーバーワークスに対する評価について、宇宙事業部 宇宙機開発グループ 主幹の前田丈典氏、宇宙事業部 宇宙機開発グループ 主任の佐々木崇紀氏にお話を伺いました。

事例のポイント

Before

お客様の課題

- 新たに発注を受けた気象データの解析を行うためには、従来の環境では計算パワーとストレージ容量が大幅に不足しており、納期にも制約があった

- 新たなシステム基盤としてAWSの採用を決定したが、社内にはAWSに対する知見が無く、頼りになるITパートナー企業が必要だった

After

課題解決の成果

- ITパートナー企業としてサーバーワークスを選定し、オプションサービスも利用して構築作業の一部を自社で担うことで、約1か月でAWS環境を構築することができた

- サーバーワークスの提案により、迅速かつ膨大なI/Oに対応できる大容量のストレージ環境と、オフラインによるデータ納品の形態を確保することができた

Index

新たに依頼を受けた模擬観測データを作成するためのシステム基盤として、自社で初めてパブリッククラウドの利用を決定

“ひとと宇宙を結ぶ”システムインテグレータとして活動する有人宇宙システム(JAMSS)は、宇宙の開発や利用を推進することで、豊かな人類社会の実現に貢献することを目指しています。

JAMSSが取り組む事業の一つに衛星リモートセンシングがありますが、この事業について、宇宙事業部 宇宙機開発グループ 主任 佐々木崇紀氏は、次のように説明します。

佐々木氏「衛星リモートセンシングは、観測用センサーを搭載した人工衛星を打ち上げ、宇宙から地球の様々な状態を観測するもので、現在私たちが特に注力しているのが農業での活用です。例えば衛星データと地上の気象データを取得し、各データと、稲の生育状態などを照らし合わせることで、いつ頃刈り取りを行えばいいのかを予測するアプリを開発して、農家や農業法人、自治体に納めています」

一方国内では近年、農業分野だけに留まらず、台風や線状降水帯による被害が増加しています。

佐々木氏「こうした実情を背景に、気象庁様は防災気象情報のより的確な発表のための技術開発を促進していかなければならないという強い使命感を持たれています。そこで今回ご依頼いただいたのが、大気を三次元に解析したデータセットを入力として、諸外国や日本の静止気象衛星への搭載が検討されている「赤外サウンダ」の模擬観測データを作成してほしいというものです」

これまで同社は、こうした計算を行うアプリケーション開発のシステム基盤として、ホスティング型のプライベートクラウドを利用してきましたが、今回新たに依頼を受けた模擬観測データを作成するためには、計算パワーとストレージ容量が大幅に不足していました。そこで同社は新たなシステム基盤として、自社で初めてパブリッククラウドを利用することを決定しました。

柔軟かつ十分な計算パワーと、膨大なデータの高速処理にも耐えられる大容量のストレージを獲得するためにAWSを選択

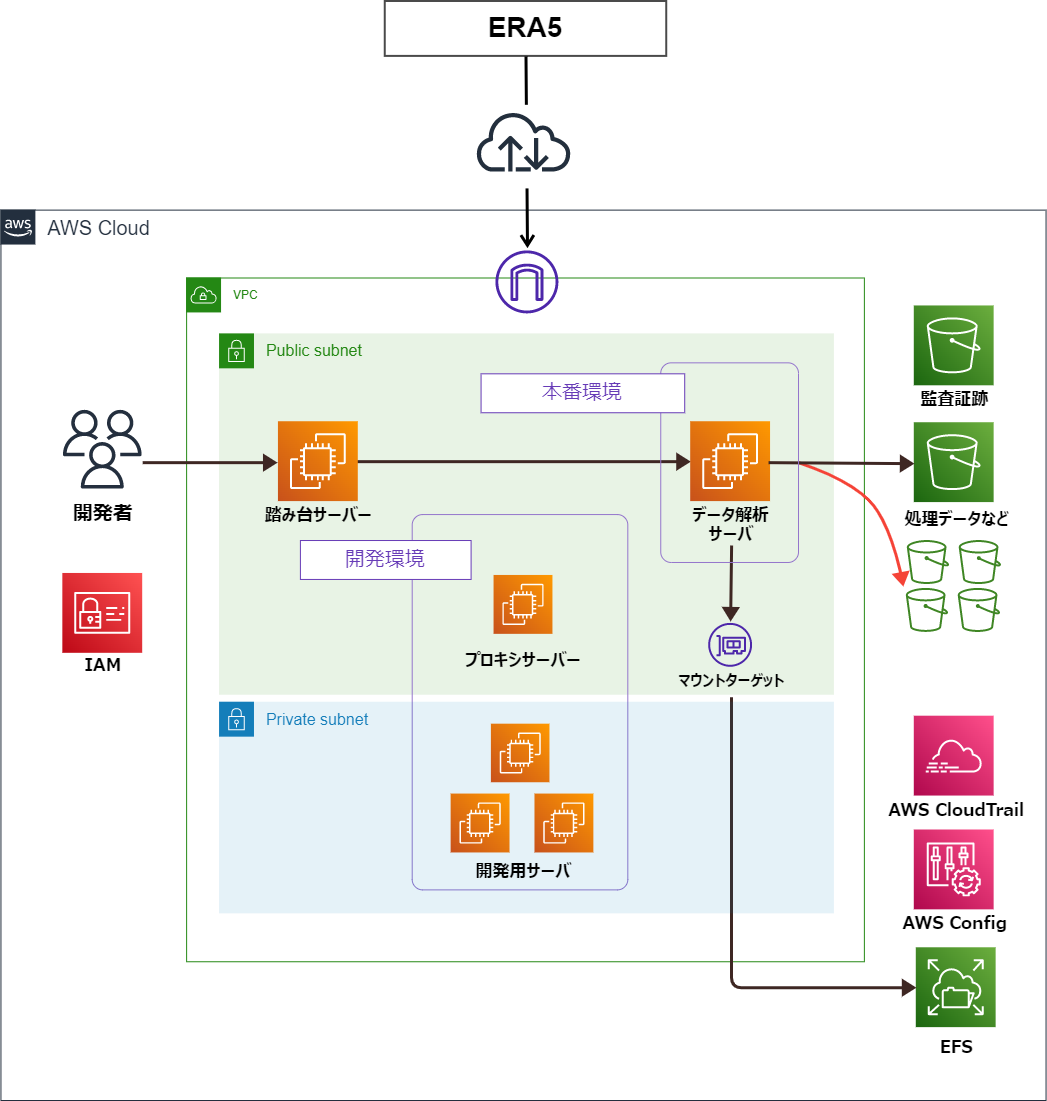

今回模擬観測データの作成に利用する大気解析データは、欧州中期気象予報センターが提供する第5世代の大気再解析データ(ERA5)で、地表の大気を鉛直方向に137層に細かく分割し、気温や湿度、気圧など様々な気象変数に対して時間単位の解析値を提供するものです。

佐々木氏「赤外サウンダという最新の観測装置を人工衛星に搭載できれば、従来の面的な観測に加えて、ERA5データが提供するような立体的な観測データの取得も可能になります。それによって、例えばどうやって雲が生まれ、いつ線状降水帯に繋がる積乱雲が発生しそうかという、より精度の高い予測もできるようになるのですが、現状ではまだ搭載できていません。日本では2029年度に運用開始予定のひまわり8・9号後継機に線状降水帯や台風等の予測精度向上の“切り札”として搭載することを検討しており、諸外国においても、赤外サウンダを搭載した気象衛星の打上げが計画されています。今回気象庁様からいただいたご依頼は、これら赤外サウンダの利用技術開発のため、ERA5データをベースに赤外サウンダによる観測を模擬したデータを我々が作成し、それをご納品するというものです」

この模擬観測データを作成するためには、柔軟かつ十分な計算パワーと、膨大なデータの高速処理にも耐えられる大容量のストレージが必須で、さらにデータ納品の締め切りも考慮する必要がありました。そこでJAMSSは、自社で初めてパブリッククラウドを利用することを決定し、実際に導入するサービスとしてAWSを選択しました。

佐々木氏「これまでプライベートクラウドを利用していた時には、利用するマシンパワーやストレージ容量にも大体の見当が付いたので、始めに5年分などの想定でサーバーとストレージを確保した上で、各種アプリケーションを開発していました。しかし今回は扱うデータ量が膨大で、それらを使って計算した時にどれぐらいの時間がかかるかも未知数でした。そこでまず十分な計算パワーの確保を前提に、状況に応じて柔軟にサーバー台数を増減できる環境が必須でした。また膨大なERA5データを使って作成した模擬観測データを高速に書き込み処理できるようなストレージ環境も必要でした。こうした我々の要件を満たしてくれるシステム基盤がパブリッククラウドであり、実際に採用したAWSでした」

パブリッククラウドの選定時、佐々木氏は地球シミュレータなどスーパーコンピュータの利用も一応考えたと言いますが、それでは従来のプライベートクラウドと同様、事前に利用するスペックを決めた上で契約する必要があり、柔軟にマシンパワーを増減したいという今回の要件には合致しませんでした。

そして実際に利用するパブリッククラウドとしてAWSを選定した理由について、宇宙事業部 宇宙機開発グループ 主幹の前田丈典氏は、次のように説明します。

前田氏「インターネットなどで色々な情報を調べたのですが、AWSには多くの導入実績があり、AWSは提供されているサービスも豊富で、検討中に問い合わせた時の対応も迅速でした」

AWSからの紹介でサーバーワークスを選択、実際のやり取りを通じてAWSに対する豊富な知見と信頼のおける対応力を実感

こうしてAWSの導入を決定したJAMSSですが、AWSの利用は自社で初めての取り組みでした。そこで同社は、AWS環境の構築から運用監視までをワンストップで委託できるITパートナー企業の必要性を感じましたが、その際にAWSから紹介を受けたのがサーバーワークスでした。

佐々木氏「今回のプロジェクトは納期の制約もあり、AWSから“そのスピード感で対応できるのはここだけです”とピンポイントで紹介を受けたのがサーバーワークスでした。サーバーワークスは AWS パートナーネットワーク(APN)最上位の「 AWS プレミアティアサービスパートナー」とのことで、AWSからの信頼も非常に篤い会社だと感じました」

近年では宇宙で培った技術を駆使して、国家プロジェクトだけでなく民間企業の宇宙利用もサポート

今回同社に求められた要件は、短期間でAWS環境を構築し、実際に計算プログラムを走らせて模擬観測データを作成すること、そのために高速かつ膨大なI/Oに対応できる大容量のストレージ環境を確保すること、さらに作成した模擬観測データはオンラインでなく、ハードディスクに格納して顧客である気象庁に納品することなどです。

佐々木氏「やはり一番気になっていたのは、どれぐらいのマシンスペックがあれば、何か月で計算が完了できるのかという納期に関わるところです。その際にサーバーワークスには、いち早く環境を構築していただき、我々は仮データを投入しながら、計算時間とマシンパワーの関係を探っていくことができました。またこの過程で当初6台を想定していたマシンパワーでは納期に間に合わないことが分かり、20台までサーバーを増設するという現実的な対応を取ることができました。この時に非常に有用だったのが、サーバーワークスの提供するセルフオーダーオプションです」

セルフオーダーオプションは、顧客企業の内製化を支援するオプションサービスで、今回で言えばサーバーワークスが最初に構築したベースとなるAWS環境に対し、Amazon EC2など顧客側で必要なリソースやパラメータ設定を決めてサーバーワークスに指示することで、約3営業日で必要な構成を実装したAWS環境の利用が可能になるというものです。

佐々木氏「セルフオーダーオプションの活用で、約1か月という短期間で必要なAWS環境を構築することができました。ただ社内にはAWSに対する知見が無かったので、知識のある派遣社員の方にも加わっていただき、サーバーワークスにも色んな質問に的確に応えていただいたので、予定通りプロジェクトを完遂することができました。その際にはサーバーワークスから提示されたプロジェクト管理ツールのBacklogを利用したのですが、サーバーワークスには豊富で深い知識だけでなく、きめ細やかな対応力があることも実感しましたね」

また今回同社には、高速かつ膨大なI/Oに対応できる大容量のストレージ環境が必要でしたが、この部分については、サーバーワークスからの提案により、オンラインストレージとして一般的に利用されるAmazon S3ではなく、AWSサービス用の共有ファイルストレージであるAmazon Elastic File System(EFS)を採用しました。

さらに作成した模擬観測データは、ハードディスクに格納して納品して欲しいという気象庁からの要望に対しては、AWS Snowballを利用することでクリアすることができました。AWS Snowballは、安全なデバイスを使用してAWSクラウドの内外にペタバイト規模のデータを転送するためのデータ転送サービスです。

佐々木氏「通常AWS Snowballは、外部からAWS環境内にデータを持ち込む際に利用されるケースが多いとのことですが、今回はサーバーワークスの提案で、AWS環境からセキュアにデータを持ち出すためのソリューションとして採用しました。こうしたところにも、各AWSサービスの特徴を熟知しているサーバーワークスならではの提案だったと思います」

サポートセンターも非常に頼りになる存在、サーバーワークスには今後も心強い支援を期待

AWS環境の構築プロジェクトは2022年2月に始まり、3月にカットオーバーを迎えました。現在までにちょうど1年が経過しています。

今回のプロジェクトにサーバーワークス側からエンジニアとして加わったアプリケーションサービス部 インターナルエデュケーション課の竹本佳史は、当時留意していた点について次のように語ります。

竹本「まず一番はJAMSS様のAWSに対する理解度を十分に把握させていただいた上で、各種AWSサービスのご提案をさせていただくということです。またプロジェクトを進める上では、場合に応じてBacklogがいいのか、お電話のほうがいいのかということも意識していました。やはりお客様に合わせたコミュニケーションの取り方やスピード感は常に心掛けていたポイントです」

またご提案時に関わっていたエンジニアでエンタープライズクラウド部 技術1課 課長の水本正敏も、当時の留意点について次のように語ります。

水本「始めにJAMSS様から今回のご要望を伺った時、初めてERA5データというものを知りましたが、こうした単語も含めて宇宙関連、気象関連でどんな事業を展開されているのかを理解することから始めました。そこから今回のプロジェクトでJAMSS様が何を実現しようとされているのか、そしてそのためには、どんなAWSサービスが適しているのかを十分に検討した上で、ご提案に臨むということを心掛けていました」

そして今回のプロジェクトをコーディネートした営業担当でカスタマーサクセス部 営業課の友碇将徳は、やはりスピード感を意識していたと強調します。

友碇「今回のプロジェクトはAWS環境を構築するだけでなく、JAMSS様が気象庁様に模擬観測データを納品するスケジュールも強く意識する必要がありました。そのためスピード感を持って対応させていただくことは常に心掛けていたことで、セルフオーダーオプションも、まさにそうした観点からのご提案だったと言えます」

佐々木氏「カットオーバー後には、サーバーワークスのサポートセンターにも何回か問い合わせをさせてもらいましたが、その都度、迅速に調べて回答いただけること、また深掘りした情報と補足的な情報をご提示いただけることなど、非常に頼りになる存在だと思いました。サーバーワークスの充実したサポート体制も非常に心強く感じています」

前田氏「今回のプロジェクトを完遂できたことで、今後も社内でAWSあるいはクラウドを使っていくための下地ができたと考えています。具体的な案件はまだありませんが、今回培ったノウハウを社内で展開していけば、クラウド利用にもより拍車をかけることができると思います。今後もサーバーワークスには、心強い支援を期待しています」

担当エンジニア紹介

有人宇宙システム株式会社(JAMSS)様

1990年5月の設立以来、“ひとと宇宙を結ぶ”システムインテグレータとして、国際宇宙ステーション計画における「きぼう」「こうのとり」の運用、衛星開発支援、安全開発保証、宇宙飛行士・管制要員の教育訓練、LEO(低軌道)商用化、衛星リモートセンシングなどに携わっている。近年では宇宙で培った技術を駆使して、国家プロジェクトだけでなく民間企業の宇宙利用もサポートしている。

お話を伺った方

- 主幹 前田丈典氏

- 宇宙事業部宇宙機開発グループ

- 主任 佐々木崇紀氏

- 宇宙事業部宇宙機開発グループ

※ この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。数字の一部は概数、およその数で記述しています。

選ばれる3つの理由

-

Reason 01

圧倒的な実績数による

提案力とスピード- 導入実績

- 1500 社

- 案件実績

- 28400 件

-

Reason 02

AWS認定の最上位

パートナーとしての技術力

-

Reason 03

いち早くAWS専業に

取り組んだ歴史