内製化支援の事例

しずおかオンライン 管理・事業推進部 ITソリューション課 北村 真也 氏、高山 靖健 氏、松永 和男 氏、望月 美郷 氏にサーバーワークスのAWSインテグレーション支援を導入した経緯と効果について詳しく聞きました。

Index

AWS設計・構築・運用の内製化支援をサーバーワークスに依頼

しずおかオンラインでは、サーバーワークスにどのような業務を依頼していますか。

しずおかオンラインでは、「AWSの構築・運用を自社で行えるようにする(内製化する)ための各種支援」をサーバーワークスに依頼しました。具体的な依頼内容は次のとおりです。

「AWSの『正しい設計、正しい構築』を実際のサーバ構築を通じて学ぶ」

弊社の主力Webサービスの一つ「womo」のサーバー基盤をAWS化するにあたり、設計、構築をサーバーワークスに依頼しました。「ただAWS移行するだけ」なら自力で可能ですが、まずはサーバーワークスに「良いAWS化」を実施してもらい、それを通じてAWSの設計・構築の正しい手法を学びたいと考えました。

「技術者向けAWSトレーニング」

社内の開発スタッフ全員(約10名)向けに、ハンズオン形式のトレーニングを実施してもらいました。トレーニングは座学ではなく「実際に自分でAWS仮想サーバを構築してみる」という実践的な内容でした。

「AWS運用自動化サービス『Cloud Automator』の活用など」

「実際のサーバー構築」「技術者トレーニング」を終えた後、現在は「AWS使用料の支払い代行」「継続的なテクニカルサポート」「AWS運用自動化サービス『Cloud Automator』の提供」をサーバーワークスに依頼しています。

50台のAWS仮想サーバーを自力構築・運用

現在、「AWSの自力構築・運用」という当初の目標はどの程度、達成できていますか。

いま弊社が活用している約50台のAWS仮想サーバー(※)は、いずれも自力で正しく構築しました。「AWSの自力構築・運用」という当初の目標は、まずは達成できたと考えています。

※50台の内訳は、「自社サービス用が4割、受託開発用が4割、テスト用の臨時サーバーが2割」となります。

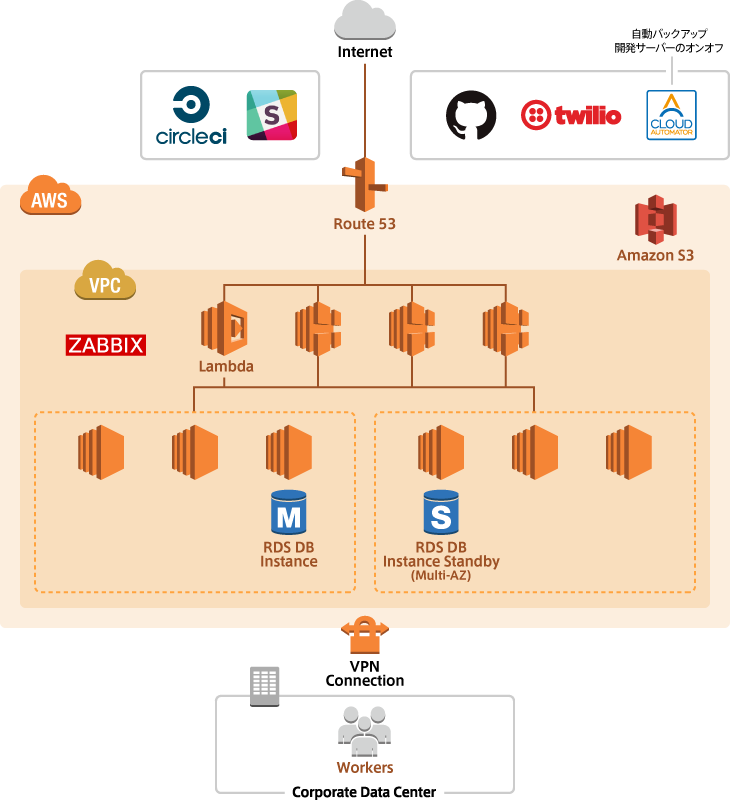

「womo」におけるAmazon VPCの利用イメージ

AWS導入の経緯

AWS導入前の課題について教えてください。

AWS導入前は、「運用の属人化」が大きな課題でした。

当時は「あるサーバーのことは、それを構築した担当者にしか分からない(他の人では手が出せない)」という状況が一般化していました。この場合、そのサーバーでトラブルが生じたとしても担当者が病気などで不在であれば、対処ができません。

お客様に自社Webサービスを継続的に提供するためにも、こうした不安定な運用体制を早急に改める必要がありました。それには「AWSを使ってサーバーをクラウド化する」のが最良の選択肢であると思われました。

そうと決まれば、まずは経験してみる方が話が早い。新規事業のデモサイトを作るにあたり、自分でAWSアカウントを作り、自力でAWSサーバーを立てて稼働させてみました。これが上手くいったので、もう一度、別の自社サービスのAWS移行をやってみました。

この2回の経験を通じて「AWSなら運用の属人性は解消できる」と確信が持てました。AWSは技術者である自分にはさほど難しいものではなく、サーバーは2回ともスムーズに構築できました。

しかし「一応は自分でできる」というただそれだけでは、AWSを本格活用するにはまだ不十分だと思われました。

「単なる自力構築」だけでは不十分

どんな点が不十分だったのでしょうか。

自分でAWSを2回、自力構築して感じたのは、「とりあえず構築・運用はできている。しかしこれがベストの使い方とはとても思えない」ということでした。

具体的には「サーバーのスペックやインスタンスは自主判断した。しかし妥当性は不明」「現状の設定では、将来トラフィックが増えたときスケールアウトしにくそう」「社内の技術スタッフ全員がAWSを適切構築できるようにならないと、属人性の問題が解決できたとはいえない」と感じました。

そして、「今後AWSを使って積極活用するのであれば、たとえ費用を払ってでもこのタイミングで、専門家から正しい使い方を学んでおくべき。その方が結局は費用対効果が高い」と判断しました。

さっそくAWSインテグレーターの情報収集を始めました。まずはAWSの展示会に行きました。

サーバーワークスを選んだ理由

今回AWSパートナーとして、サーバーワークスをお選びいただいた理由を教えてください。

展示会では多くのクラウド企業と会話しましたが、サーバーワークスは、こちらの疑問に必ず的確な回答を返してきました。どうせプロの指導を仰ぐなら、これぐらい知識、見識が深い会社がよい、そう結論してサーバーワークスの起用を決めました。

そしてサーバーワークスと協議の上、「実際のAWS構築(実践学習)」「技術者全員へのAWSトレーニング」「Cloud Automator使用を含む、継続的なテクニカルサポート」を依頼することにした次第です。

実際の作業を通じてAWSの「正しい構築方法」を学ぶ

依頼項目それぞれへの評価をお聞かせください。まず「実際のAWS構築(実践学習)」はいかがでしたか。

この実戦学習のためのAWSの設計、構築ですが、設計は「すでに自力で取り組んでいた設計を、サーバーワークスにブラッシュアップしてもらう」という形をとりました。構築は「サーバーワークスと相談しながら自力で構築する」ことにしました。

具体的には「VPC(Virtual PrivateCloud)の確立」、「ローカルIPの設定」、「エリア細分化」、「各種設定の『AWS作法』の遵守」に重点的に取り組みました。

「エリアの細分化」とは比喩的にいえば、「これまで全ての作業を『一個の部屋』で行っていたのを、今回は『複数の部屋』にパーティション分けをした」というイメージです。こうすれば各部屋の各作業が互いに没交渉となり、障害が起きても共倒れすることがなくなります。また全体の整理が強化されるので将来のスケールアウトも容易になります。

また「『AWS作法』の遵守」ですが、サーバーワークスいわく「AWSサーバーは『普通に』やっても一応は構築できる。しかし丁寧に設定した方が可用性、セキュリティ、スケールアウトなど全ての面でパフォーマンスが向上する」とのことでした。この考えに基づき、あらゆる設定を、弊社の「現在のサーバー活用のあり方」、「将来ありうるあり方」に合わせ、緻密に最適化しました。

実際の作業を通じて「AWSサーバーの正しい設計、構築の方法」を学ぶことができたのは、その後の「AWS構築・運用の内製化」を実現するために、価値あることだったと感じています。

トレーニングにより、『全員』がAWSを自力構築できるようにする

「全ての技術者へのAWSトレーニング」はいかがでしたか。

今後しずおかオンラインでは、サーバー構築、アプリケーション開発、サービス展開を一つのチーム、一人の技術者がすべて自分で行えるようにしたいと考えています。原則として、「サーバー構築からサービスインまですべて同じ技術者が行う。自分のことは自分でやる」という方式にするわけです。

この理想像を実現するために、アプリケーション系も含む社内の技術者全員にAWSトレーニングを受講させました。トレーニング内容は、受講者一人ひとりが、その場で自身のアカウントを使って実際にAWSサーバーを構築してみるという実践的なものでした。これは弊社の意図をよく理解した内容だったと考えます。

Cloud Automatorにより「運用の属人化」を追放する

「Cloud Automator使用を含む、継続的なテクニカルサポート」については。

現在、アマゾンへのAWS使用料は、サーバーワークスを経由して支払っています。そうしている理由は「事務工数の簡略化」のほかに、「サーバーワークスからのテクニカルサポートを継続して受けたい」「AWS運用自動化サービス『Cloud Automator』を使う権利を得たい」ということも大きな理由です。

Cloud Automatorは本当に優れたサービスで、これを使えば、他人が構築したAWSサーバの設定変更を自分で安全に行えます。通常は、他人が構築したサーバーの設定を変更する(=いじくる)ようなことは絶対やりたくないものですが、Cloud Automatorを介して変更すれば、もろもろの複雑な部分をサービスが代行してくれます。つまり、これを使えば「不注意ミスを『やらかして』、他人が精妙に構築したサーバー設定をグシャグシャにする」という心配はなくなります。

操作も非常に直感的であり、普通の技術者ならマニュアルを読まなくても操作できます。

弊社がAWSを導入したのは「属人性の追放」が大目的でした。Cloud Automatorは「AWS運用から属人性を追放する」という面において、非常に重要な役割を担っているといえます。

内製を検討している企業へのアドバイス

現在、AWSサーバの設計、構築、運用の内製化を検討している企業に向けて「先輩ユーザーからのアドバイス」などあればお聞かせください。

「AWSが『一応』構築できればよい」というのであれば、全て自力でやればよいと思います。しかし「AWSを『正しく』構築して、その能力をフルに発揮させたい」というのであれば、やはり最初の「離陸の段階」まではプロに指導を仰ぐのが良いと思います。

また離陸後の「継続安定飛行」、つまり運用の部分については、やはりサービスを使った方がラクだと思います。すべてを自力でやろうとすると、日々進化するAWSの情報を自力で取得し、自力で反映させなければいけません。多くの企業にとって、それは本来業務ではないはずなので、外部のプロ、あるいはサービスに任せる方が適切だと考えます。

今後の期待

サーバーワークスへの今後の期待をお聞かせください。

しずおかオンラインでは、今後とも地元の皆様に喜ばれるWebサービスを次々に展開していきたいと考えています。サーバーワークスには、それらサービスの土台となるAWSサーバー基盤に関する、優れた技術やサービスの継続提供を通じて、弊社のサービス向上の取り組みを後方支援していただくことを希望します。今後ともよろしくお願いします。

株式会社しずおかオンライン様

しずおかオンラインは、主に静岡県の地域情報を紙媒体、Webサイト、アプリで展開しているメディア企業です。主要媒体としては、女性向け情報誌「womo」、PC、スマートホンでは、「womoグルメ」「womoビューティ」、工務店紹介サイト「イエタテ」、Wi-Fiを活用したインバンド向け情報サービス「Open Wi-Fi」、地域の個店やイベントを発信する「まちぽ」などを展開しています。年商8億5000万、従業員数93名、設立2001年

※ この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。数字の一部は概数、およその数で記述しています。

選ばれる3つの理由

-

Reason 01

圧倒的な実績数による

提案力とスピード- 導入実績

- 1500 社

- 案件実績

- 28400 件

-

Reason 02

AWS認定の最上位

パートナーとしての技術力

-

Reason 03

いち早くAWS専業に

取り組んだ歴史